2012-06-29 Fri [ ゲーム作りライフ ]

なんだか、最近、日本のゲーム作っている人と話をしてて、よくわからなくなってきたので、海外のスタジオと、そこに勤める人の職能を書いて、少し疑問を投げてみたい。

まずスタジオってのがどういうものかというとゲームを作る場所。

スタジオには2種類あり、ひとつがパブリッシャーの下にあるタイプ、いわば支社とか子会社みたいなもので、例えば、僕が勤めているゲームロフトのオークランドスタジオはそのタイプだ。

もうひとつが、独立スタジオ。簡単に書けばゲームを作る開発専門の会社だ。

具体的には、例えば僕の尊敬するケン・ロルストンが仕事をしているBig Huge Gamesがそうだし、僕が韓国でいた会社や、勤めたこともある会社もそう(ああ、しかしBHGはどうやらチャプター11っぽいが…)。

スタジオの中でゲームを作っている人達はどんな風に分かれているのかというと

・ゲームデザイン

・アート(グラフィック)

・サウンド

・プログラム

・プロデューサー(プロジェクトマネジメント)

の5種類。

これはスタジオのサイズがどんだけでかくなっても変わらない。ウン百人いるスタジオでも、この5つの職以外はほぼいないと思っていい。

(もちろんデカくなるに従って、細かく事務やITといった日本でいう非生産部門は増えていく)

ではそれぞれの役割はなにかというと…

続きを読む▽

まずスタジオってのがどういうものかというとゲームを作る場所。

スタジオには2種類あり、ひとつがパブリッシャーの下にあるタイプ、いわば支社とか子会社みたいなもので、例えば、僕が勤めているゲームロフトのオークランドスタジオはそのタイプだ。

もうひとつが、独立スタジオ。簡単に書けばゲームを作る開発専門の会社だ。

具体的には、例えば僕の尊敬するケン・ロルストンが仕事をしているBig Huge Gamesがそうだし、僕が韓国でいた会社や、勤めたこともある会社もそう(ああ、しかしBHGはどうやらチャプター11っぽいが…)。

スタジオの中でゲームを作っている人達はどんな風に分かれているのかというと

・ゲームデザイン

・アート(グラフィック)

・サウンド

・プログラム

・プロデューサー(プロジェクトマネジメント)

の5種類。

これはスタジオのサイズがどんだけでかくなっても変わらない。ウン百人いるスタジオでも、この5つの職以外はほぼいないと思っていい。

(もちろんデカくなるに従って、細かく事務やITといった日本でいう非生産部門は増えていく)

ではそれぞれの役割はなにかというと…

続きを読む▽

2012-06-20 Wed [ ゲームについて::イロイロ ]

ようやく最後までたどり着いた。

■ゲームレビューについて(1)

■ゲームレビューについて(2)

■ゲームレビューについて(3)

■ゲームレビューについて(4)

■ゲームレビューについて(5)

前回、アートと技術の両面を持つものを評価するシステムとして、スケートなどがあり、これは「テクノロジーを使った商品としてのゲーム」の評価に応用できるって話を書いた。

では、これらの競技の採点の「なに」がレビューに応用できるのか?

なにより考え方。

これらの競技の採点の最大のポイントは「アートと技術を分離する」ことだ。

もちろん完全に分離できるわけではないので、常に問題がつきまとっているのだけれど「いかにアートなものを採点していくのか?」という考え方としてはとても役に立つ。

「わかりやすさ」を考えたとき、レビューの得点は必要だけど、その得点に採点基準や意味が取れなければ、誰にも役に立たない不幸なものになってしまう。

そう考えたとき、第一にはっきりしない採点基準をなんとかしなければならない。そのために、まず明白に分離可能で採点可能な要素を切り出そう、という発想だ。

続きを読む▽

■ゲームレビューについて(1)

■ゲームレビューについて(2)

■ゲームレビューについて(3)

■ゲームレビューについて(4)

■ゲームレビューについて(5)

前回、アートと技術の両面を持つものを評価するシステムとして、スケートなどがあり、これは「テクノロジーを使った商品としてのゲーム」の評価に応用できるって話を書いた。

では、これらの競技の採点の「なに」がレビューに応用できるのか?

なにより考え方。

これらの競技の採点の最大のポイントは「アートと技術を分離する」ことだ。

もちろん完全に分離できるわけではないので、常に問題がつきまとっているのだけれど「いかにアートなものを採点していくのか?」という考え方としてはとても役に立つ。

ちなみに現在のフィギュアスケートの点数評価には、昔あった芸術点はない。

でも、体系化されてはいるが似たような機能を持つものはあり、それがテクニカルな要素とは別の側面を評価している。

でも、体系化されてはいるが似たような機能を持つものはあり、それがテクニカルな要素とは別の側面を評価している。

「わかりやすさ」を考えたとき、レビューの得点は必要だけど、その得点に採点基準や意味が取れなければ、誰にも役に立たない不幸なものになってしまう。

そう考えたとき、第一にはっきりしない採点基準をなんとかしなければならない。そのために、まず明白に分離可能で採点可能な要素を切り出そう、という発想だ。

続きを読む▽

2012-06-17 Sun [ 同人のコト ]

なにがどこで頭の中でショートしたのか知らんけど、とんでもない間違いを、ただいま頒布中(あー8月とかにこのブログ読んだ人はスマヌ)の『ときめきメモリアルの時代』の中で書いていたのを見つけたので一つ訂正。

215ページで、PCエンジンのセーブ領域は8キロバイトとか書いてるけど、こんなにあったら苦労しなかったよ! 2キロバイトだよ!

ただ、ほんの数箇所しかない誤植で第三版作るのもあまりにグハッなので、現時点ではここで訂正記事ってことで。(;´Д`)

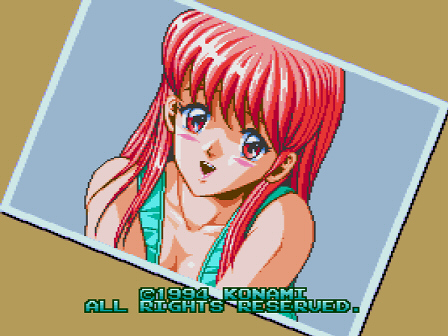

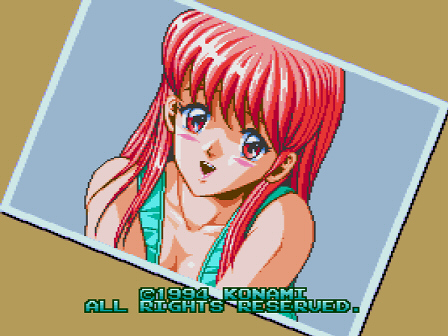

ところで、ときメモのPCエンジン版を再プレイしたとき、当然ライターのクセで「ちょっといるかも」と思うとスクリーンショットを撮ってしまうもので、やたらな量があるわけだけど、その中で、使いたかったけど、いろいろあって使えなかったりしたものを、ちょいちょいと紹介しつつ、補足などしてみたい。

■詩織のラストの1枚イラスト

まず、なんとか使いたかったんだけど、使い道がなかったのがコレ。

スタッフロール終了後に出る一枚絵。

いい位置は奥付だったんだけど、奥付にはあいざわひろしのイラストを使うと決めていたし、といって目次でもないし、電子版のラストはトップと対になるように伝説の樹にしたいし…で撮ったけど、使いようがなかった。ちょっともったいない。

ちなみにトップに使っている伝説の樹はOPのものを加工して作ってある。

くだらない話だけど、頭はゲームのOPで、終わりはゲームエンドに一応してあるのですw

続きを読む▽

215ページで、PCエンジンのセーブ領域は8キロバイトとか書いてるけど、こんなにあったら苦労しなかったよ! 2キロバイトだよ!

ただ、ほんの数箇所しかない誤植で第三版作るのもあまりにグハッなので、現時点ではここで訂正記事ってことで。(;´Д`)

ところで、ときメモのPCエンジン版を再プレイしたとき、当然ライターのクセで「ちょっといるかも」と思うとスクリーンショットを撮ってしまうもので、やたらな量があるわけだけど、その中で、使いたかったけど、いろいろあって使えなかったりしたものを、ちょいちょいと紹介しつつ、補足などしてみたい。

■詩織のラストの1枚イラスト

まず、なんとか使いたかったんだけど、使い道がなかったのがコレ。

スタッフロール終了後に出る一枚絵。

いい位置は奥付だったんだけど、奥付にはあいざわひろしのイラストを使うと決めていたし、といって目次でもないし、電子版のラストはトップと対になるように伝説の樹にしたいし…で撮ったけど、使いようがなかった。ちょっともったいない。

ちなみにトップに使っている伝説の樹はOPのものを加工して作ってある。

くだらない話だけど、頭はゲームのOPで、終わりはゲームエンドに一応してあるのですw

続きを読む▽

2012-06-14 Thu [ Ysを作った頃 ]

ちょっと編集させてもらっているけれど、以下、現在(再度)頒布中のイースⅠ・Ⅱ製作メモについての覚書的修正ポイント。

memostaffcreditさんのツイートより。

ということらしい(;´ω`)

マジメな話として、魔境伝説をやってたときって、ワタルとか、エイリアンクラッシュとか、ダンジョンエクスプローラーの初期バージョンのチェックとか、パワーリーグの最後のほうとか、ものすごい本数を遊んでいたときなので、多分、どっかでアトラスと混ざってしまったのだと思う。

また、直す機会があったら修正する…ということで魔境伝説はアトラスではなかったのだろうと訂正しておきたい。

ありがとうですmemostaffcreditさん。

続きを読む▽

memostaffcreditさんのツイートより。

『イースI・II製作メモ』に取り上げられている『魔境伝説』ですが、スタッフクレジットを見る限り、エイコムの当時の開発者の名前がずらずら出ています。

竹森得泰さん(のちにCPブレイン社長)、橋本茂徳さん(CPブレイン部長を経てデザイン会社の社長)、白谷守さん(サンリツ出身、のちにアトラスを経てアンブル社長)、阿部慶助(のちにレッドカンパニー)さんなど。

竹森さんはこの前に『ボンバーキング』を作り、白谷さん、阿部さんはこの後所属を変えて『PC原人』を作り出しています。『PC原人』はアトラス開発だったそうですから、「『魔境伝説』はアトラスだったと思う」云々の記憶は、もしかしてそちらと混同されたとか?

少なくとも『魔境伝説』のスタッフクレジットの中には、アトラス開発と思われるような記載はなかったです。

竹森得泰さん(のちにCPブレイン社長)、橋本茂徳さん(CPブレイン部長を経てデザイン会社の社長)、白谷守さん(サンリツ出身、のちにアトラスを経てアンブル社長)、阿部慶助(のちにレッドカンパニー)さんなど。

竹森さんはこの前に『ボンバーキング』を作り、白谷さん、阿部さんはこの後所属を変えて『PC原人』を作り出しています。『PC原人』はアトラス開発だったそうですから、「『魔境伝説』はアトラスだったと思う」云々の記憶は、もしかしてそちらと混同されたとか?

少なくとも『魔境伝説』のスタッフクレジットの中には、アトラス開発と思われるような記載はなかったです。

ということらしい(;´ω`)

マジメな話として、魔境伝説をやってたときって、ワタルとか、エイリアンクラッシュとか、ダンジョンエクスプローラーの初期バージョンのチェックとか、パワーリーグの最後のほうとか、ものすごい本数を遊んでいたときなので、多分、どっかでアトラスと混ざってしまったのだと思う。

また、直す機会があったら修正する…ということで魔境伝説はアトラスではなかったのだろうと訂正しておきたい。

ありがとうですmemostaffcreditさん。

続きを読む▽

2012-06-13 Wed [ ゲーム作りライフ ]

なんだかんだでニュージーランドで仕事を始めて7ヶ月が経っていた。

気がついたら半年を過ぎていたわけで、時間の経つ早さに驚いてしまう。

ところで、最近、僕の受けたミーティングがあって、日本との違いを強く感じたことだったので、少しメモ代わりに残しておきたい。

それは何かというとニュージーランドの解雇規定の勉強。

当たり前だけど、スタジオのある場所はニュージーランドなのでニュージーランドの雇用の法律の制限下にある。だからスタジオで人を雇うなり、解雇するなりするのもニュージーランドの法律下にあることになる。ちなみに、雑にはニュージーランドの解雇規定はアメリカほど自由じゃないけど、ヨーロッパほど労働者よりでもない、中庸の国らしい。

で、あんたは管理職だから受けなされというわけで受けた講義なのだけど、日本とあまりに違うものでビックリした。

続きを読む▽

気がついたら半年を過ぎていたわけで、時間の経つ早さに驚いてしまう。

ところで、最近、僕の受けたミーティングがあって、日本との違いを強く感じたことだったので、少しメモ代わりに残しておきたい。

それは何かというとニュージーランドの解雇規定の勉強。

当たり前だけど、スタジオのある場所はニュージーランドなのでニュージーランドの雇用の法律の制限下にある。だからスタジオで人を雇うなり、解雇するなりするのもニュージーランドの法律下にあることになる。ちなみに、雑にはニュージーランドの解雇規定はアメリカほど自由じゃないけど、ヨーロッパほど労働者よりでもない、中庸の国らしい。

で、あんたは管理職だから受けなされというわけで受けた講義なのだけど、日本とあまりに違うものでビックリした。

続きを読む▽