トランスメディアストーリーとゲームシナリオとプレイヤーの体験

メモとして書いてあった1年前のテキストが今読んでも面白かったので、ちょっと整理して表に出すことにした。

TMSの話自体はとても面白くて、これのモトネタになったポストで石川さんと結構有益な議論が出来たので嬉しかったのだけど、それはともかくとして、先に書いておくと、この話はTMSそのものとはほぼ関係ない。

ここで書くのは、TMSが取り扱っているのは、デジタルゲームの「物語」だけど、そのデジタルゲームの物語ってのは、実はこんな風にできましたよって話。

さて、上のリンクに下のような一節がある。

この問題に対してゲームがとった対策は,ゲーム空間に対して断片的に情報(=物語)を配置するという手法だ。プレイヤーはゲーム空間を移動していく中で順次,新しい情報を取得し,結果的その断片化された情報をつぎはぎしながら得られた体験を「ひと続きの物語」として理解する。

https://www.4gamer.net/games/999/G999905/20190905071/

物語の断片化と、石川さんは上のトランスメディアストーリー(以下、TMS)の講演で書いている(言っている)のだけど、そもそもコンピュータゲームでは物語は断片化されているどころか、事実上なかった。

例えばストーリーの元祖と思われているアドベンチャゲームを見てみよう。

その代表作”ZORK”(1980)をプレイするとわかるが、大きなダンジョンを這いずり回って、互いになんの関係もない宝物20個を集めると”ZORK2”への扉が開くだけで、それぞれの宝物には関係性は(ほぼ)ない。

もうちょっと時代が下がってのグラフィックアドベンチャになるとストーリーがあるのかというと、やはり似たようなものだった。

つまりコンピュータゲームにおけるストーリーは断片化どころか、なんの脈絡もなくいくつかの謎がばらまかれているに過ぎなかったのだ。

実際『ウィザードリィ1』はブルーリボンを手に入れれば6-9階なんて、まったくいらないゲームであったり、それとも『ウルティマ3』のエクソドスは「なんなんだ?」と聞きたくなるような構造であったり、というように84年より前のゲームをプレイすれば、それは明白だ。

で、それを人間が石川さんが言ったように、本能で勝手にストーリーにしていただけ。

では、これを物語の断片化という形で、全体に一つの物語が成り立つような構成を作り出したのは誰なのか?

間違いなく Roe.R.Adams III で、彼が『ウルティマⅣ(Ultima Ⅳ)』で決定的な形でプレゼンテーションし、それがあまりに決定的であったために、物語の断片化の手法として、今に至っているが正しい。

だからゲームにおける物語の語り方は『ウルティマⅣ』以前と以後に分けられる。

ただし『ウルティマⅣ』は1984-85で、コンピュータゲームの歴史のほぼ初期に登場して、あまりに決定的な形でプレゼンテーションしてしまったために、70-80年代前半の物語の断片化どころか、物語なんてなかった時代がほぼ知られていないだけだ。

『ウルティマⅣ』以前に全くなかったわけではなく、例えば”Sword Thrust”なんて今の目から見ても結構ストーリーに近いところに行っているゲームはあったりするのだけど、それでも”Ultima IV”の圧倒的な完成度と比較すれば、まあ…相手になってない。

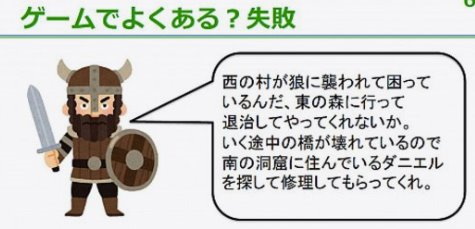

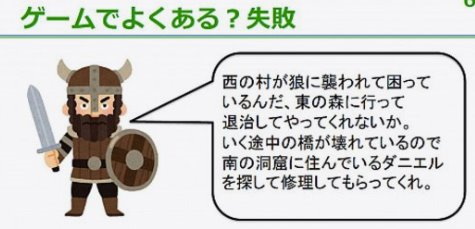

だからゲームによくある失敗という、このいらすと屋のテキストそれ自体がRoeの発明なのだ。

日本でRPGが普及するとき、PCの最初期にだけ、Roeの影響を受けていないゲームがある。

だから、そういったゲームをプレイすると本当に驚くが、以降のゲーム、具体的には1984以降はRoeの影響を受けた作り方しかないから、わからない。

それほど”Ultima IV”という作品は決定的で『ドラクエ』だろうが『FF』だろうが”Ultima IV”の影の中に(いまだ)いるし、お話を語る道具してゲームを進歩させた挙句に、ゲームとお話が分離する問題に悩まされ、結局、Roeの作り出した方法に先祖返りしているのだから、どれほど決定的だったのかわかる。

ところで、ゲームは必ずプレイヤーの体験として与えられる。

だからプレイヤーが体験として最終的に得るストーリーは、実は「プレイヤーごとに違う部分」と「誰でも同じように味わう事前に用意されているもの」がごちゃ混ぜになる。

でも作るときは別物なので、それを計算して慎重に混ぜなければならない。

古典的なRPGを例に考えると「街AからBに進むとして、この二つの距離は離そう」というのは、プレイヤーに苦労してもらう【体験】を作り出すことで、ストーリーではない(僕の定義ではここもシナリオの一部になる)。

ストーリーではないが、プレイヤーはこれもストーリーとしてたいていは語る。

ところが街Bに入って一番最初に起こるイベントで「なんと! Aから来なさったのかね!? 怪物が現れるようになってから何年も人は来とらんよ!」と驚かれるセリフ(これはシナリオになる)を入れれば、体験とシナリオがひっついて、プレイヤーの心の中でストーリーが語られることになる。

つまりゲームは常にプレイヤーの体験として語られるが、そこにはメカニクスからくる体験の要素(ここはプレイヤーごとにばらつく)と「誰でも同じように味わうシナリオの部分」があることを意識し、ちゃんと分けて、どのようにそれを混ぜるのかを考えるのは、作り手としては超大事だと思っているのである。