2014-05-23 Fri [ 同人のコト ]

ギリですが、5/25のゲームレジェンド20出ます。

本はときメモ20周年ってことで『ときめきメモリアルの時代』の電子書籍版を物理本にする暴挙に出ましたw

まあ、ちょっとだけ書き加えしてます。

ツメツメにしても70pもあったもんで、900円もしちゃいます。すまん。

あと表紙は、オリジナルの表紙が超気に入っているので、ほぼそのままでテキストいじっただけです。

■5/25(日) ゲームレジェンド20(web)

■川口市民ホールフレンディア4F 82b HIGH RISK REVOLUTION

詳しくは

●イベント・インフォメーション

●あいざわひろしのブログ

でよろしくですー

本はときメモ20周年ってことで『ときめきメモリアルの時代』の電子書籍版を物理本にする暴挙に出ましたw

まあ、ちょっとだけ書き加えしてます。

ツメツメにしても70pもあったもんで、900円もしちゃいます。すまん。

あと表紙は、オリジナルの表紙が超気に入っているので、ほぼそのままでテキストいじっただけです。

■5/25(日) ゲームレジェンド20(web)

■川口市民ホールフレンディア4F 82b HIGH RISK REVOLUTION

詳しくは

●イベント・インフォメーション

●あいざわひろしのブログ

でよろしくですー

2014-05-17 Sat [ ゲームについて::歴史のこと ]

これは少し前に、コナミを退職された五十嵐さんと酒を飲んだ時に出てきた話で、とても面白かったし、自分自身でも思い当たるところがあったので、メモ書き代わりに残しておく記事。

はるか遠い昔、テレビゲームにはスタッフロールなんて気の利いたものはなかった。

もちろんメモリがなかったからだし、だいたいテレビゲームの王者だったアーケードゲームはレースゲームなどの一部の特別な例外を除くと、延々とプレイ可能なゲームでスタッフロールを入れる場所なんてなかった。

このスタッフロールはどこで決定的に登場したのか?

この答えは、少なくとも日本では極めて明らかだ。

これは『ドラクエとFFとToHeart』という同人誌の一節だけど、引用しよう。

続きを読む▽

はるか遠い昔、テレビゲームにはスタッフロールなんて気の利いたものはなかった。

もちろんメモリがなかったからだし、だいたいテレビゲームの王者だったアーケードゲームはレースゲームなどの一部の特別な例外を除くと、延々とプレイ可能なゲームでスタッフロールを入れる場所なんてなかった。

このスタッフロールはどこで決定的に登場したのか?

この答えは、少なくとも日本では極めて明らかだ。

これは『ドラクエとFFとToHeart』という同人誌の一節だけど、引用しよう。

半分余談だが、ドラゴンクエスト1が日本のゲームに与えた「極めて大きなプレゼント」のもう一つが、映画のようなエンディングとスタッフロール。

ドラクエ1以前はゲームのエンディングというと、おっそろしく簡素なものだったが、ドラクエの圧倒的な成功以降、エンディングとスタッフロールが非常に重視されるようになった。

そして今でも海外のゲームは、このエンディングが軽い作品が多く、クリアしたとき「え? これで終わり?」と思うことも多々ある。

そう考えたとき、エンディングはドラクエが与えてくれた素晴らしくポジティブなプレゼントだと思う。

ドラクエ1以前はゲームのエンディングというと、おっそろしく簡素なものだったが、ドラクエの圧倒的な成功以降、エンディングとスタッフロールが非常に重視されるようになった。

そして今でも海外のゲームは、このエンディングが軽い作品が多く、クリアしたとき「え? これで終わり?」と思うことも多々ある。

そう考えたとき、エンディングはドラクエが与えてくれた素晴らしくポジティブなプレゼントだと思う。

続きを読む▽

2014-05-09 Fri [ Ysを作った頃 ]

超ひさしぶりのまともなブログの更新である。

信じられないぐらい忙しい日々が続いていて、毎日、家に帰るともうメシ食ってビール飲んだら、バッタリ寝てしまうぐらい疲れてしまっていて、ゴールデンウィークも本当に寝て過ごしてしまった。自分で信じられないほどだ。

あと、ゲームレジェンドには、ときめきメモリアル20周年を記念して、ムチャな本を作りたい。それからFF10の本は夏コミには出したい…じゃなくて、だーす、出すって言わないと出来ないw

…とまあ、そんな話個人的な事情はともかくとして、イース1・2のバストアップの演出について新しい話を聞いたので、記録代わりに留めておこうというのが、今回のネタだ。

さて。

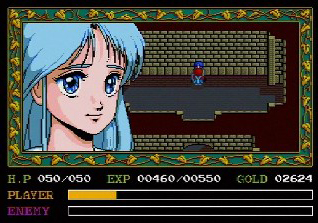

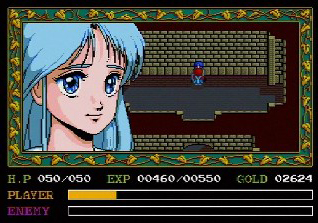

1989年にイース1・2作っていたとき、僕は山根から右のような画面の演出を提案され、もちろんOKといった。結果、画面上にドドーンと絵が出るって演出が登場することになった。

1989年にイース1・2作っていたとき、僕は山根から右のような画面の演出を提案され、もちろんOKといった。結果、画面上にドドーンと絵が出るって演出が登場することになった。

このウィンドウなしでバストアップが表示されるって演出は(多分)これが史上初で、そしてこの手法は、あの社壊人、山根ともおの天才バカが考えだしたと信じていたんだけど、ちょっぴり違ったらしい。

今回は、それを知った過程をブログに記録しておいて、この手法を確立した人間を、やや訂正しておこうというわけである。

続きを読む▽

信じられないぐらい忙しい日々が続いていて、毎日、家に帰るともうメシ食ってビール飲んだら、バッタリ寝てしまうぐらい疲れてしまっていて、ゴールデンウィークも本当に寝て過ごしてしまった。自分で信じられないほどだ。

あと、ゲームレジェンドには、ときめきメモリアル20周年を記念して、ムチャな本を作りたい。それからFF10の本は夏コミには出したい…じゃなくて、だーす、出すって言わないと出来ないw

…とまあ、そんな話個人的な事情はともかくとして、イース1・2のバストアップの演出について新しい話を聞いたので、記録代わりに留めておこうというのが、今回のネタだ。

さて。

1989年にイース1・2作っていたとき、僕は山根から右のような画面の演出を提案され、もちろんOKといった。結果、画面上にドドーンと絵が出るって演出が登場することになった。

1989年にイース1・2作っていたとき、僕は山根から右のような画面の演出を提案され、もちろんOKといった。結果、画面上にドドーンと絵が出るって演出が登場することになった。このウィンドウなしでバストアップが表示されるって演出は(多分)これが史上初で、そしてこの手法は、あの社壊人、山根ともおの天才バカが考えだしたと信じていたんだけど、ちょっぴり違ったらしい。

今回は、それを知った過程をブログに記録しておいて、この手法を確立した人間を、やや訂正しておこうというわけである。

続きを読む▽